目次

- 自動テストを作りました!!!!

- なんでそんなことをしたのかという話

- 『『『リリース前の手動チェックに時間がかかりすぎるよ~~~😭😭😭』』』

- Playwrightってなにもの?

- Playwrightのここがすごい

- 1. あらゆるブラウザに対応🌐

- 2. どんな環境でもテスト可能 💻

- 私たちが実装した自動テストの詳細

- Playwrightを使えるようにする手順

- 環境構築・設定のやり方(Playwright実装用のリポジトリがある場合)

- 環境変数の設定手順

- フォルダ構成

- テストケース追加方法

- CSVをオブジェクトに変換する

- テスト実施方法

- テスト実施における注意点⚠️

- テストを実施するときのポイント

- 出力されるエビデンス

- Playwrightを触ってわかったこと

- Tailwind CSSとPlaywrightの相性と、変更に強いテストの書き方✒️

- 1.操作の「実行」は、変更に強い😄

- 2.クラス名に依存した「検証」は、変更に弱い😞

- locatorとgetByTextは要素によって使い分ける

- テスト処理の作成中は、デグレに気が付きやすい😲

- さいごに

自動テストを作りました!!!!

なんでそんなことをしたのかという話

とあるプロジェクトのリリース前には、割と莫大な量のテストを行う必要がありました。

しかも週一ペースで、手動で。なんとな~く想像はつくと思いますが、超超超時間がかかった訳です。

チームメンバーに担当か所の割り振りして、画面のスクショとって、エビデンス作って、エビデンスの再鑑して…

『スクリーンショットの画面が足りないからテスト最初からやり直し!!!!!』

『エビデンス、この項目足りてなくない?ちゃんと見た?』

『テストの進みが遅くない?リリース間に合う?』

『エビデンス格納のExcelが超重い😡😡😡😡😡』

『期限までに間に合わない😭😭😭』

みんな人間なので、集中力もいつかは切れます。

私たちの悩みはいつも1つ……

『『『リリース前の手動チェックに時間がかかりすぎるよ~~~😭😭😭』』』

この悩みを解決してくれるのが、Playwrightってわけ。

Playwrightのおかげで、10人規模で約3週間も時間がかかっていたテストが、4人で半日で終わるようになっちゃったんですね~~~!!!

マジで素晴らしい。Playwrightでの開発に関わってくださった人達みんな最強!!!褒めてほしい。

☺️<えらいね~

↑うれしい

Playwrightってなにもの?

一言でいうと、「ユーザーが実際にサイトを操作するのと同じ流れ(エンドツーエンドテスト)を、自動で実行してくれる超強力なツール」です。

Playwrightの公式Documentのリンク貼っておきます。

詳しくはそちらを参考にしてください。

https://playwright.dev/docs/intro

Playwrightのここがすごい

1. あらゆるブラウザに対応🌐

Playwrightは、Google ChromeやMicrosoft Edgeの元になっているChromium、Safariの元になっているWebKit、そしてFirefoxという、世界の主要なブラウザエンジンをすべてサポートしています。これにより、「このブラウザだけで動かない」といった問題を確実に捉えることができます。

2. どんな環境でもテスト可能 💻

あなたのPCがWindowsでも、Macでも、Linuxでも問題なく動作します。さらに、テスト実行中にブラウザ画面を表示させて動きを確認したり(ヘッドフル)、裏側で高速に実行したり(ヘッドレス)することも可能です。開発中のデバッグから、CI/CDツールと連携した自動化まで、あらゆるシーンで活躍します。

私たちが実装した自動テストの詳細

- ブラウザ

- Chromium

- 実装環境

- Windows

- 自動テストの機能

- 画面操作

- スクリーンショットを撮影

- 文字検証

Playwrightを使えるようにする手順

ここからは、Playwrightを使うためのアレコレを簡単に説明していきます。

コマンドに関してですが、コードブロックにするとますます読みにくくなるので太字にしてます。許して。

環境構築・設定のやり方(Playwright実装用のリポジトリがある場合)

- 管理者用でターミナルを開く

- npm install -g yarnを行い、yarnを確認する

→既に入っている場合、file already existsと表示される - git clone(gitのhttpsをコピー)する

- クローンしたリポジトリをVScodeで開く

- ターミナル(GitBash)でyarn installを実行

- yarn playwright installを実行

- yarn playwright install-depsを実行

拡張機能 Playwright Test for VSCodeをインストール

- 拡張機能のインストール後、VSCodeの再起動を行う

VSCodeのサイドバーにフラスコマークの「テスト」が追加されるため、それをクリック

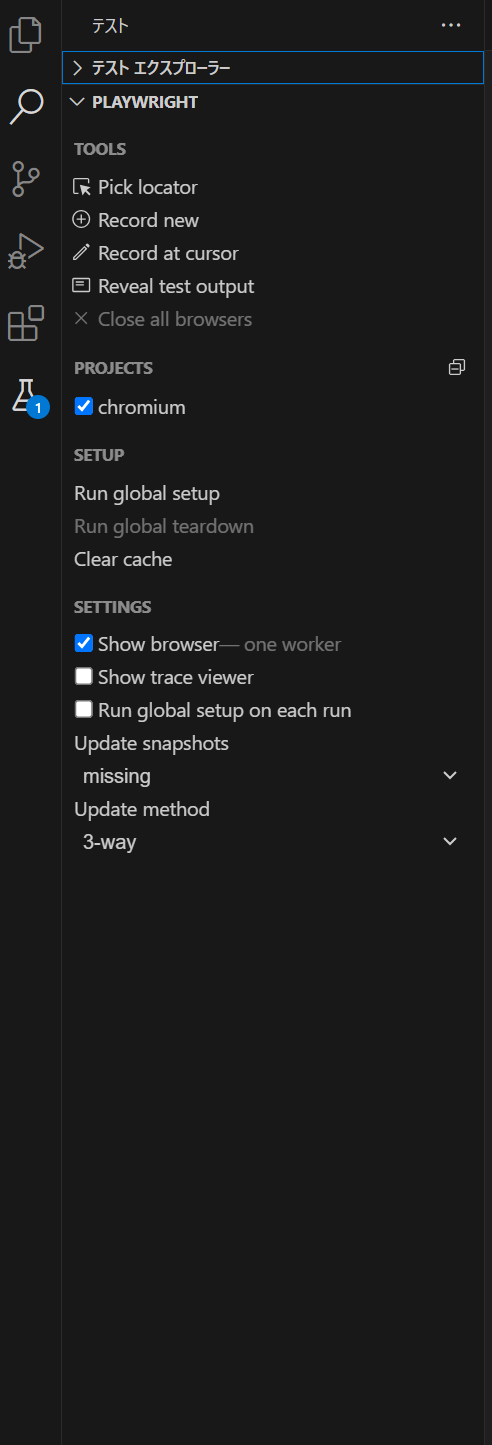

PLAYWRIGHTをクリックし、以下の項目にチェックを入れる

・PROJECTS の chromium

・SETTINGS の Show browser

環境変数の設定手順

- .envという名前のファイルを作成する

.envファイルに環境変数を設定する

テストケースのpath設定はここで行う

フォルダ構成

- tests/ Playwright テストの本体

- テストファイル名.spec.ts playwright によるテストの記述all.spec.tsで全テストケースが網羅されているテストケースごとに実行できる

- constants/ テスト間で使いまわす定数の置き場

- interfaces/ テストで利用するインターフェース

- utils/ テスト間でサブルーチン的に使えるテストフローなどの置き場

- .env/ (Git リポジトリ上にはない) playwright のテスト時の環境変数設定ファイル

- .env.sample/ .env ファイルに書く内容のテンプレ

- playwright.config.ts/ Playwright の設定ファイル

テストケース追加方法

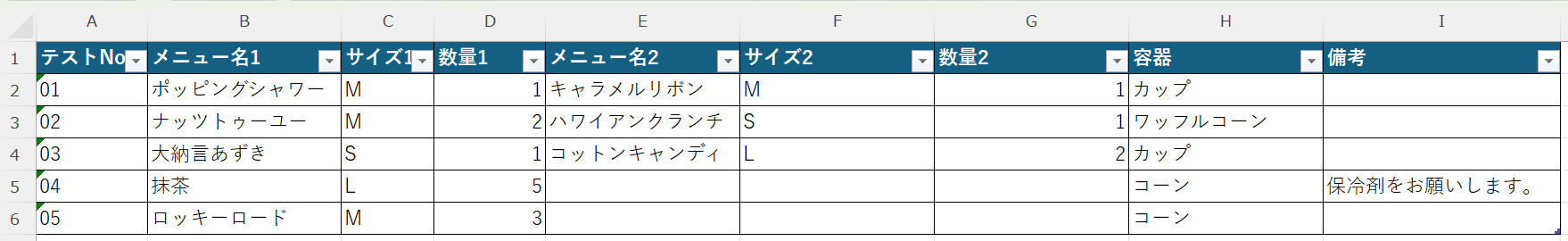

- Excelで空白のブックを開く

- A1セルを左端として、1行目にヘッダー項目を記入する

- A2以下の行は、作成したいテストケースを入力する例:アイスを注文するテストケース

- テストケースを記入し終わったら、拡張子を.csvに変更して保存する

- 保存したテストファイルを環境変数やコード上に設定してテストデータを読み込む

⚠️注意⚠️

上記のテストケースはブログ用に限りなくわかりやすくするための例であり、実際のテストケースはもっとヘッダーの量が多くなります。

CSVをオブジェクトに変換する

今回のテストではCSVを読み込んだ後、interfaceで型付けを行いました。

TypeScriptexport interface OrderInfo{

iceInfo: IceInfo[],

containerType: string,

notes: string

}TypeScriptexport interface IceInfo{

iceName: string,

size: string,

quantity: int,

}- 型安全性の向上

- コードの可読性の向上

- リファクタリングの容易さ

CSVは構造が単純なので、IceInfoなどリストの長さを自由には変えることはできません(そのためにはメニュー1、メニュー2、メニュー3と列を増やす必要がある)。ですが、今回はテストケースを量産したかったので、リストの長さは最大2を想定してCSVを作成しました。

テスト実施方法

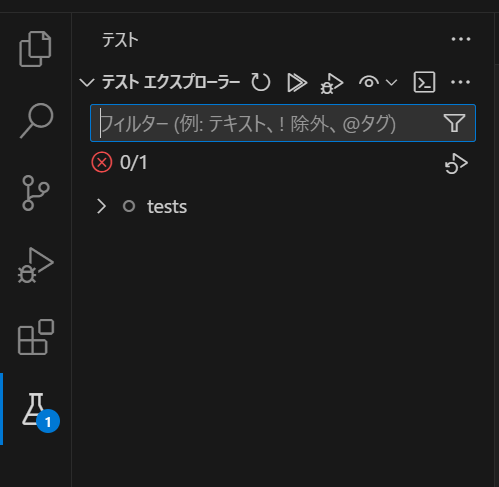

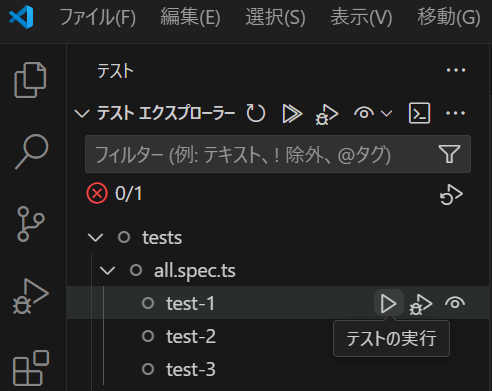

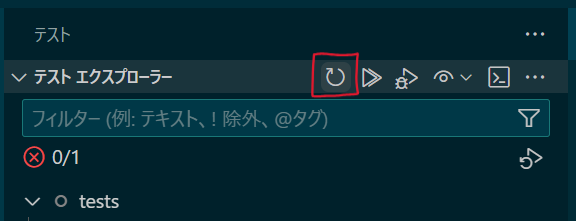

- サイドバーの「フラスコ」マークの「テスト」をクリック

- 「>テストエクスプローラー」をクリック

「>tests」が表示されるので、それをクリック

「>all.spec.ts」をクリックすると、.envで設定したテストケースが表示される

- 「テストの実行」をクリックすると、青いChromeのようなものが立ち上がりテストが実行される

テスト実施における注意点⚠️

テストを実施するときのポイント

テストが通らない🤔

特定のテストケースだけ実行したい🤔

出力されるエビデンス

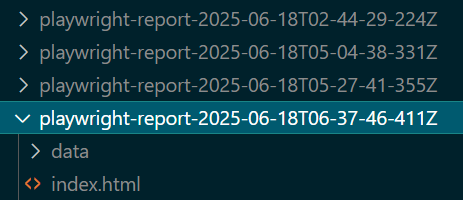

playwright-report

テストを実行する度にreportが出力される。

- data

まとめて行ったテストのスクリーンショットやPDFが格納されている - index.html

テストが成功したか、失敗した場合どの部分で落ちたのかが記録されている

その他自動テスト内で出力されるようにしたもの

今回の場合だと、私たちはエビデンスの信憑性を高めるためにスクリーンショットを撮影し、出力する機能を付け足しています。この辺は各プロジェクトによって色々違うと思うので、臨機応変に対応してください。

Playwrightを触ってわかったこと

Tailwind CSSとPlaywrightの相性と、変更に強いテストの書き方✒️

Tailwind CSSは、mr-1(margin-right: 4px)のように、見た目のスタイルをそのままクラス名としてHTMLに記述するライブラリです。この仕組みは、UIを少し変更しただけでクラス名が変わってしまうため、クラス名に依存したPlaywrightのテストは脆くなりがちです。しかし、この課題はテストの書き方次第で克服できます。変更に強いテストを書くには、テストの目的が操作の「実行」なのか「検証」なのかを意識し、アプローチを変えることが重要です。

1.操作の「実行」は、変更に強い😄

ボタンをクリックする、フォームに入力するといった「実行」が目的のテストは、UIの変更に強く作ることができます。Playwrightでは、mr-1のような変わりやすいスタイリング用のクラスではなく、getByRole()などユーザーの操作に紐づく方法で要素を特定することが推奨されます。このアプローチを取れば、UIのデザインが変更されてもテストは安定して動作します。

2.クラス名に依存した「検証」は、変更に弱い😞

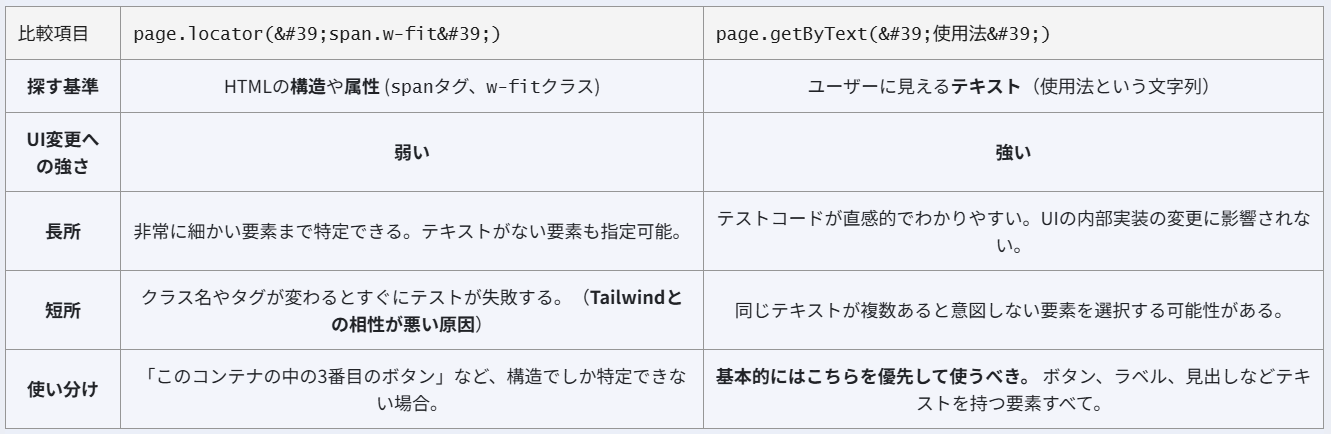

locatorとgetByTextは要素によって使い分ける

以下の表は、locatorと getByTextを比較したものです。私たちはlocatorを多用して実装を行いましたが、要素によって適切なメソッドを使用することが大切です。

テスト処理の作成中は、デグレに気が付きやすい😲

画面操作の処理を自動テストに組み込んでいる場合、開発やリリースでデグレがあった場所で処理が止まり、デグレの早期発見、場所の特定が容易になります。

さいごに

おおざっぱな手順紹介でしたが、読んでくださりありがとうございました。

良いPlaywrightLifeをお送りください😎😎😎

![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)

![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)

![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)