初めに

こんにちは!株式会社FIXERでインフラエンジニアをしています西半です!

今回は第36回全国高等専門学校プログラミングコンテスト(通称高専プロコン)に参加してきたのでそれについてお話しさせていただきます!

高専プロコン is 何?

まず高専プロコンって何?って方もいると思うのでまずそこから...。高専プロコンは全国の高専生がプログラミングを用いたシステム開発やアルゴリズム作成で競い合う大会です。

自由部門、課題部門、競技部門の3つがあって、自由部門はテーマ無しのシステム開発、課題部門はお題に沿った課題解決のためのシステム開発、競技部門は問題解決のためのアルゴリズム制作で競うって感じです。

早い話高専ロボコンのプログラミング版です。

高専プロコンに行くまでの経緯

もともと自分は去年と一昨年に高専プロコン課題部門に学生側として参加していました。

そしてうちの会社も高専プロコンに協賛として毎年参加してたわけですけど、そこでのご縁もありこの会社に入らせていただいたわけです。そういう関係から今年はなんと企業側で高専プロコンに参加させていただくことになりました!

高専プロコンへ!

今年の高専プロコンの開催地は島根県松江市!松江といえば国産プログラミング言語であるRubyの聖地としても有名ですね!そんなプログラミングと縁の深い場所で開催されるのもなかなか感慨深いものです。

自由部門と課題部門は各ブースが設置されていて、開発したソフトウェアやシステムを展示しているような感じになっています。競技部門はでかいステージ(?)の前で8チームか9チームかが特定の問題解決のためのアルゴリズムの出来を競うみたいな感じです。

自由部門と課題部門は全国各地の高専から20チームほど、競技部門はなんと50チーム以上が参加しています。高専の数が国公私立合わせても58校しかないことを考えるといかに規模が大きい大会なのかがわかります。

どの部門のどの作品も流石全国の優秀な高専生が集結してるだけあってレベルが非常に高くて、見ていて全く飽きませんでした!

自由部門はテーマが決まっていないだけあってほんといろんな展示がありましたね!今回の課題部門のお題は「ICT を活用した環境問題の解決」という現代の社会問題を高専生ならではの視点から解決してるような作品が印象に残りました。

自由部門と課題部門で私が訪問したブースの紹介を1校ずつさせていただきます!

【自由部門】熊本(八代): Mr.PET~ペットボトルでプラモデル作り~

まず自由部門からは熊本高専八代キャンパスの「Mr.PET」です!

こちらのシステムはサブタイトルからもわかりますようにペットボトルからプラモデルを作るシステムになっています!

ペットボトルってリサイクルしても実感がなかなか得られない...それを可視化してリサイクルへの向上心に繋げることがこれの目的。

プラモデルの作成には3Dプリンターが使われているんですが、そのフィラメントをペットボトルで作ってるんですよね。

そしてこのシステムの凄いところは、なんと原型のままのペットボトルをそのままセットして、ボタン一つ押すだけでフィラメントを自動生成してくれること...もうプログラミングコンテストの域を超えて一つの工場になってない?

私ごとにはなってきますが、自分実は学生時代にロボコンのほうにも参加させていただいたことがあり、こういったマイコンを使うだけでなく、廃材で装置を自作しているところにも感銘を受けましたね。

ペットボトルをセットしたら後はボタン一つでフィラメントを生成してくれる点もUXの点からみてGood!

ハードウェアのレベルが高いことは持ちろんですが、ソフトウェアもそれと同じくらい凄いんです!

なんとこれ自分で描いた絵や写真を解析して、そこから自動で3Dモデルを生成して作ってくれるんです!

それに単にそれを生成するだけじゃなくて、簡易的ながらいくつかのパーツに分割して、それを組み立てれるように生成していることにこだわりを感じましたね。

実はこれ大会が終わる最後のタイミングでお話を聞いたんで実はじっくり話せなくて、「なんでこんな面白いブースにもっと早くいかなかったんだ...!」って割と後悔しました笑

個人的にはソフトもハードもハイレベルで、アイデアも魅力的なんで一番「凄っ!」ってなった作品ですね。

ご対応くださった方、面白いお話を聞かせてくださりありがとうございます!

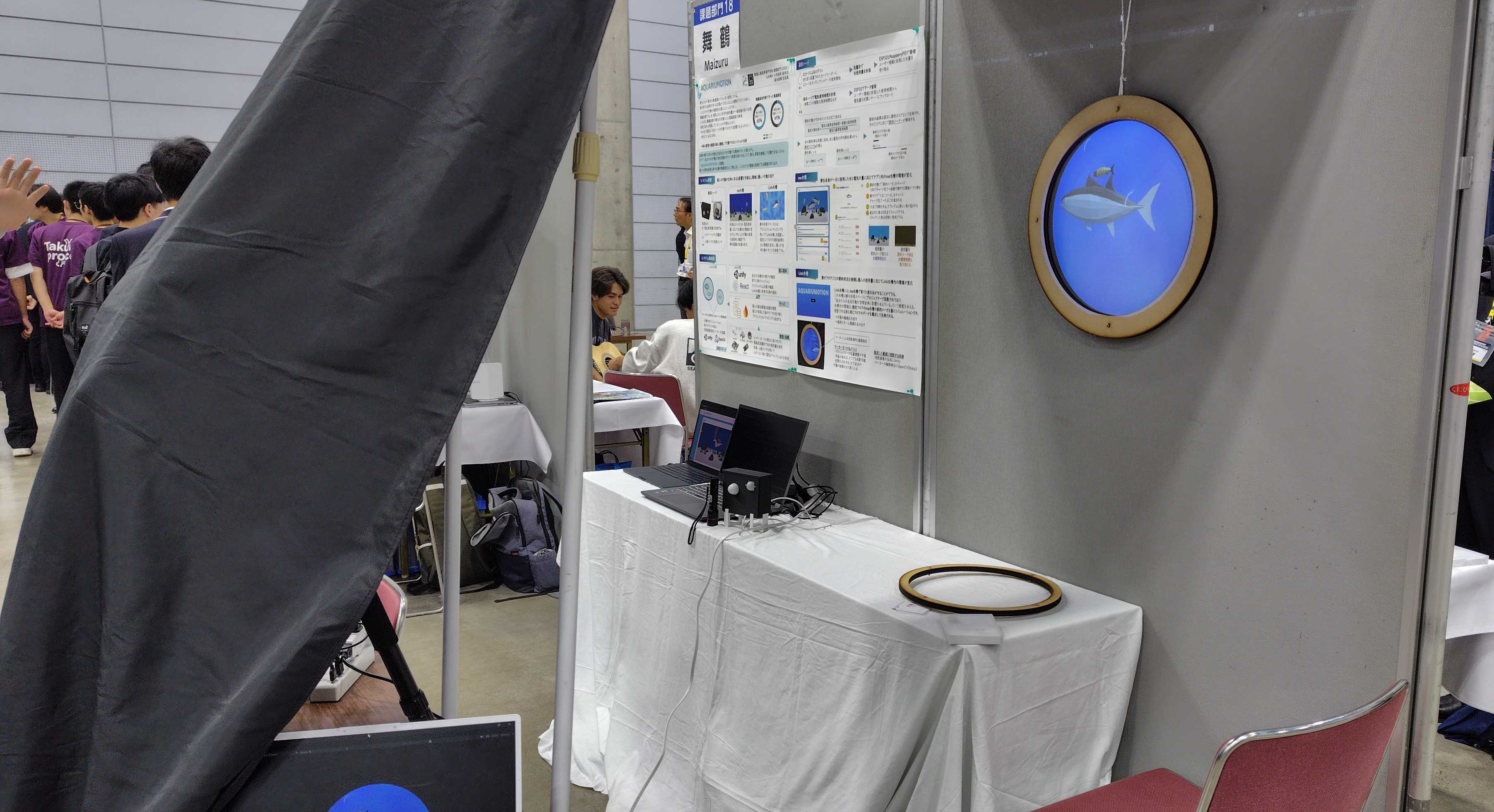

【課題部門】舞鶴: AQUARIUMOTION

次は課題部門からは舞鶴高専の「AQUARIUMOTION」です!

こちらは寮の電気と水の消費量の多さを解決するために生まれた、学生の節電・節水のための意識改革を推進するシステムとなっています!

寮の節電・節水という寮で生活している人が多い高専生にとっては身近なテーマで、その高専生ならではの視点はやはり高専生らしさを感じ取れました。

まずこのシステムは育成ゲームに近いような感覚になっており、個人の節電・節水量をもとに環境が良くなる「me水槽」と呼ばれる個人育成空間と「Link水槽」と呼ばれる全体の節電・節水状況に応じて環境が良くなるものの2種類で構成されています。

中でも個人的に一押しなのが「Link水槽」!

こういう何かしらの制限や努力などを推進するアプリケーションにおいて、ほかの人のスコアなどを確認してランキング形式で競い合ったりする敵なものは多いと思いますが、これはその域を超えて、共有の場所を一緒に作り上げていきます。

ここで面白いのが、この共有空間である「Link水槽」が単なる画面上の空間ではなく、実生活上に存在すること。

というのも、このLink水槽、プロジェクタで投影してそこから確認するという仕組みになっています!

さらにフレームの形やサイズを画像認識で自動識別子、そのサイズに合った表示をしてくれるため、省スペースで自由度の高いデザインを実現しているという実利面・デザイン面の双方からみても非常に面白いシステムが採用されています!

フレームの形などを認識する画像認識がやはり苦労した点とのこと。

身近な課題を解決するというアプローチと随所に存在する節電・節水のこだわりを感じた作品でした!

ご対応くださった方、面白いお話を聞かせてくださりありがとうございます!

競技部門

高専プロコンは何もシステム開発だけがすべてじゃない!

競技部門は先ほどご紹介した自由部門と課題部門とは一転して、アルゴリズムの出来で勝敗が決する部門となっております。(とはいえ戦略とアイデアも同じくらい重要ではあるが)

今年のルールは超ざっくり説明すると、ペアの数字が存在するマス目を特定の動作で動かして、ペアの数字同士を隣り合わせる、というものになっています。

このパズルゲームのような問題を探索などのアルゴリズムを使って競っていくわけです。

私は時間の都合上2試合しか見れていないですが、この2試合だけでも高専各々が特色ある揃え方をしており、見応えのある試合となっていました!

ほぼ全国の高専が出場し、そしてほとんどが回答をきっちり作り上げて提出するところを見るに高専生のレベルの高さというものを改めて感じます。

ちなみに優勝は八戸高専、準優勝は東京高専でした!おめでとうございます!

最後に

実は私は学生時代は競技部門として参加していた都合上、あまり自由部門と課題部門は周れていませんでしたが、今回しっかり周ってどこの高専もこんなに作りこんでるんだという感銘と様々な技術力を組み合わせて課題を乗り越えている技術力の高さに感心していました。

今回はご紹介できませんでしたが、伝統芸能にまつわる作品を開発している学校があったり、それプロコンじゃなくてロボコンじゃん!?ってなるようなものを作っている学校まで本と個性豊かで、正直2日間じゃ全く見きれなかったです笑

競技部門のほうも今年もどの高専もレベルが高く、「このチームどんなアルゴリズム使ってるんだろ?」みたいなことばかり考えてました笑

高専プロコンに参加した皆様、本当にお疲れ様でした!素晴らしい作品をありがとうございます!これからもそのアイデアと探求心を原動力に社会で活躍できるエンジニアになってくれることを祈ってます!

![Microsoft Power BI [実践] 入門 ―― BI初心者でもすぐできる! リアルタイム分析・可視化の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-power-bi.c9bd875.png)

![Microsoft Power Apps ローコード開発[実践]入門――ノンプログラマーにやさしいアプリ開発の手引きとリファレンス](/assets/img/banner-powerplatform-2.213ebee.png)

![Microsoft PowerPlatformローコード開発[活用]入門 ――現場で使える業務アプリのレシピ集](/assets/img/banner-powerplatform-1.a01c0c2.png)